坪内光興さん①

一般財団法人 産業遺産国民会議

専務理事 加藤 康子

『休み時間に、李君の家で朝鮮から送ってもらった栗を焼いて食べました』

現在、都内で暮らす坪内光興さん(87)。昭和36年に上京するまで、戦中・戦後の端島を見つめてきたひとりだ。数回にわたるインタビューで、戦時中に朝鮮半島から来た労働者たちの交流等、当時の思い出を語っていただいた。第1回目は、坪内さんとの出会いとプロフィール、インタビューの一部を紹介する。

坪内さんとの出会い

坪内光興さん(写真撮影:村尾昌美)

2016年1月8日、東京江東区にある坪内さんのアパートを訪ねた。呼び鈴を鳴らすと、坪内さん(当時84歳)が出迎えてくれた。白髪で小柄な坪内さんは、チェックのシャツに紫色のベストという姿で、年齢よりも若々しかった。三脚をたてると、初対面にもかかわらず、ユーモアあふれる語り口で、堰を切ったように語りはじめた。わたしは「やっと当時のことを知る人に会えた」という喜びでいっぱいだった。予定していた2時間はあっという間にすぎた。しかし、帰りの道すがら「これを聞いておけばよかった」「あれを聞いておけばよかった」と聞き忘れた質問が次々と頭をよぎった。明らかに準備不足であった。その後も坪内さんのお話をまた伺いたくなり、何度もお電 話で聞き忘れたことを確認した。2016年5月19日、10月17日のインタビューにもご協力をいただいた。

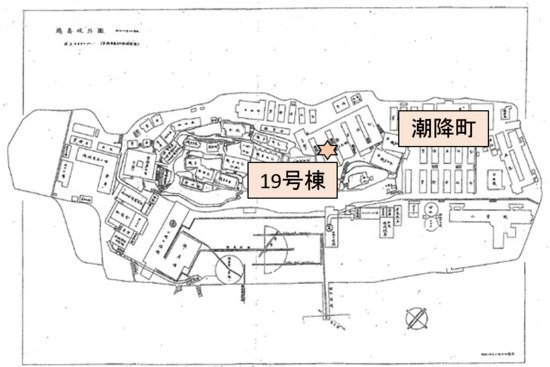

1932年(昭和7年)2月28日、長崎県西彼杵郡脇岬町松原(現在の長崎市)で、3人の弟、姉と妹3人の8人兄弟の長男に生まれ、3歳で端島に移住。当初は、潮(しお)ふり街に住んでいたが、まもなく19号棟の4階に移った。端島で小・中学校に通学し、中学2年の夏休みに端島で勤労奉仕(砂利運び)をしている時に終戦を迎えた。長崎に原爆が投下された日、坪内少年は島から原爆が落ちたのを目撃したという。坪内さんの父親は炭鉱夫であったが、日華事変(日中戦争)で負傷し帰国、中国語が堪能だったので、端島で華人労務者(約150名)の給与を担当し世話役もつとめた。父親は戦後まもない1949年に他界(坪内さんの御尊父の日華事変当時の写真は、妹岩崎松子さんよりご提供いただき、『軍艦島の真実』フォトギャラリーにて紹介している)。坪内さんは端島で1957年(昭和32年)から1961年(昭和36年)まで、端島の映画館で上映技師を務めた。1961年(昭和36年)、石炭から石油へのエネルギー政策の転換とともに、29歳で端島を離れ上京。自動車の部品メーカー、空調機、ステンレスの仕事を経て定年を迎え現在にいたる

坪内さんの父親。日華事変の頃

(妹・岩崎松子さん提供)

昭和14年(1939年)の端島

(出典:昭和14年11月11日 清水建設設計資料)

端島での生活を振り返って

――端島の暮らしはいかがでしたか?

30代の頃。高島にて(写真中央)

「生活そのものは東京よりもいい。東京もここも、知っていたら来ないよって。もう、来ちゃったからしょうがないけどね、こっちに来て54年なんだけど。生活そのものは、本当、もうね、(端島の)生活はよかったというもんじゃないよ。だって、買うものは安いでしょう。電気代は要らない、部屋代は要らない、水道代は要らないで。名目だけね、十円ぐらい引いてたんだよね。何年ぐらいからかな。だって、電気だって使い放題でしょう。だって高島って、今は高島ってなっているけど、前は高島の双子のちょっとこう、平屋みたいな感じで発電やっていたから。(中略)だから、食べ物だってほら、結局、会社でするから安いんですね。だからもう食べ物と、ただ着るものだけ。寮は、食堂はちゃんとあったんですけど、普通の家庭は自分たちで料理して、ちゃんと購買って、売店があったんですよね。そこでみんな、いろんなもの売っていたから、何でも。食料品から何から全部ですね

朝鮮半島出身者への差別について

――端島で働いていた朝鮮半島出身者について覚えていますか?

「僕は同級生にいたんですよ。3人かな。3人ですよ。張、李、金というのが。何年生のときかな。3年か、4年ぐらいの時かな。ほら、送ってくるんですよね、栗を。朝鮮から。そしたら、送ってきたときには必ず食べに行こうって、二時間休みは、ほら、長いでしょう、時間が。その時期には彼の家に行って、焼いて食べよったんですよ。李っていうのがね、木造の家に住んでたんだよね。だから冬になると朝鮮から栗を送ってきたの。だからそれを昼休みに、二時間休みには、大体40分ぐらいあるでしょう。必ず家に行ってから、それ焼いて食べる」

――どこに行って?

「彼の家に。だから昔は火鉢でしょう。火鉢だからあれなんですよ、冬はかぶせとくんですよね、炭に灰をこう、そうすると消えないでついてるから。灰をよけるとちゃんと燃える」

――なるほどね。

「そこに栗を入れて、焼いて」

――中に入れるんだ、火鉢の

「周りに、こう」

――火鉢のへりにおいて、それで焼けるの?

「暖かいから」

――でも時間かかるんじゃないの?

「炭の火っていうのは、本当に強いですよ。だからぽんぽんとやる。火のそばにこう。食べてからまた学校に戻ってくる

――端島で、朝鮮半島出身者へのいじめはありましたか?

「たまに喧嘩することはあるでしょうね、でも、そういういじめはないと思うね。僕らの上でも女の子がひとりいたかな、僕らの同級生には女はいなかったのかな。(朝鮮半島の出身者で)医者で働いとった人もいるんですよね、内科の先生だって、看護婦もいたしさ。だから、差別というか、そんななかったと思うね。だって先生は、内科の先生っていうのは、もう結構年配だったよ、もう30代になっていたよね、恐らくは」

――奴隷労働なんかはなかった?

「ない、ない。だって僕ら、診てもらっているんだから、みんな。ちゃんと医者なんだから。看護婦さんはね、看護婦をしていたのはね、僕らより一個上なのかな。一個か二個、いや、僕の姉よりも一つ上なのかな。だから差別なんて全然ないよね、もう。ちゃんと診てもらっているんだからね。そんな差別は、全然ないですね」

-―島から逃げ出した青年を虐待していたとか、そういう光景を目撃したことは?

「こんな小さなところでそんなんやっちゃったら、すぐわかっちゃうもの。いや、だって僕らなんか寮の前通っていくんだから。説教されてるところなんか見たことあるけど、そんな非常識なあれはなかったと思うね。虐待なんてね。だって、一緒に遊んでいたんだから。もうしょっちゅう。学校でもね

――鉄格子とかは?

「ないよ、そんなの」

――終戦迎えたときに、半島からの人はどんな感じでしたか?

「それがわからないんだよね」

――同級生、どうでしたか?

「いつの間にかいなくなっていて」

――いつの間にかいなくなったんですか?

「だから、いつ帰ったかわからないんです、全然」

――なるほどね。でも島民のお話を聞いたことのない人の多くは、ひょっとしたら何か悪いことしちゃったんじゃないかって思っているかもしれませんね

「あり得ないね」

――あり得ないですか?

「それはもう絶対ないと思う。それは、韓国の人間がどうなのかはわからないんだけど、日本人だって、結構、仕事つらいから、みんなずるしてやってね。そうすると説教されてから、結構いやになっちゃったら逃亡しようなんて考えて。そういうあれはね、あんまりね。確かにうるさかったのは、うるさかったですよね。仕事に行かないと」

――仕事に行かないと、怠けていたら。

「そう」

――仕事に行けと。

「それに対しては、厳しくあれしておったですけどね。だけどそんなに、ほら。人を殺すようなあれは、まあ、ないと思うね。確かに竹刀持って、やっているのは見たことあるけど、それ以上のことはないよね。まあ、あり得ないもんね。そりゃもう、日本人も一緒だからね。だって、別に韓国の人間だけをあれするわけじゃないからね」

――なるほどね。仕事をさぼっていた人に対して、仕事しろと言うことはあったけれど、それ以上のことはないってこと?

「それ以上はないね、皆無と言っていいですね」

――「下痢をしていても、(日本人に)木の棒のようなもので殴られたり蹴られたりして、仕事に行かされた」と朝鮮の人の証言に書いてありますが。

「それはないと思うな。あり得ないよね。だって寮にいたのは確かにあれなんですよね。それでも、そんなにあれはなかったと思うな、全然。ただ、ほら怠けたやつのときは厳しかった。だけどね、そこを担当したのが、やっぱり同じ朝鮮人なんですよね。日本人には関係した人はあまりいなかったはずですよね」

――朝鮮の徴用者や朝鮮人の労務を担当したのは、朝鮮の人?

「恐らくそうだと思うんだよね。日本人の関係者はあまりいなかったと思うな。だから寮そのものは1カ所なんですよね。ここのところにあったんですよ。あるんですよ」

(次回へつづく)

加藤 康子(Koko Kato)

「明治日本の産業革命遺産」世界遺産協議会コーディネーター、

山本作兵衛ユネスコ世界記憶遺産プロジェクトコーディネーター

「明治日本の産業革命遺産」産業界プロジェクトチームコーディネーター、

「明治日本の産業革命遺産登録推薦書」、

「明治日本産業革命遺産推薦書ダイジェスト版」、

公式の明治日本の産業革命遺産関連書籍、DVD、WEBサイトの主筆並びにディレクター

元筑波大学客員教授(平成26年4月1日~平成28年3月31日)

一般財団法人産業遺産国民会議 専務理事。

2015年7月より内閣官房参与。

慶應義塾大学文学部卒業。

国際会議通訳を経て、米国CBSニュース東京支社に勤務。ハーバードケネディスクール大学院都市経済学修士課程(MCRP)を修了後、日本にて起業。

国内外の企業城下町の産業遺産研究に取り組む。

著書「産業遺産」(日本経済新聞社、1999年)ほか、世界の企業城下町のまちづくりを鉱山・製鐵の街を中心に紹介。

「エコノミスト」「学塔」「地理」など各誌に論文、エッセーを執筆。